(零)

煌々と輝く満月の下で———。

二つの影が向かい合っていた。

一人は天の月を背負い、剣を手にした少女。

一人は母なる大地を背に、月と少女を見上げていた。

二人は対になる存在であった。

同じ日、同じ時に生まれ、

同じ神のしるしを刻まれ、

十五歳の誕生日に、同じ故郷を離れ、

唯一にして無二なるさだめの星の下に生まれたのだった。

月の少女の右手には剣が握られており、その切っ先は、地に倒れた少女の胸元に突きつけられていた。

剣の切っ先がゆっくりと動き、地の少女の服の胸元を切り裂いていく。

年頃の少女にしては薄い胸が露わになる。

そこには淡く輝くトキ色のしるしが刻まれていた。

「あなたが『御神娘(みかみこ)』のしるしを刻まれしもの」

「……」

地の少女がこくりと頷く。

「私もそう。もう一人の『御神娘』」

「……あなたが」

「他の誰にもあなたを傷付けさせない」

「……」

「我が『御神娘』の名において、私があなたを殺す」

その声には、なんの気負いも、躊躇いもなかった。

朝起きたら顔を洗うかのように、毎日当たり前に繰り返してきたことを、ただ行うだけ。

それはまるで寒々とした冬の夜空に浮かぶ月の光のような、この世のものではない冥府から響いてくるかのような…。

そんな静かな底知れぬ冷たさがあった。

無論、それは言葉遊びなどではない。

月の少女の足下には、人影———少女の同胞———が倒れ伏しているのがその確かな証だ。

しかし、死の宣告を受けたはずの地の少女の瞳には、畏れも、憎しみも、哀しみもなかった。

ただ真っ直ぐに、ただひたすらに、月の少女の姿を捕らえていた。

その瞳は感激に潤み、その頬は羞恥に赤く染まっていた。

その眼差しと、その雰囲気と、

月の少女の纏った『冷たさ』とは全く対照的な何かが含まれていた。

木漏れ日の暖かさと、無邪気さと、

地の少女がゆっくりと口を開く。

「うん……判った」

「……?」

「それでいいよ。あなたが私を殺していいよ」

月の少女の瞳が驚きに見開かれる。

「その代わりね…お願いを一つだけきいて欲しいの」

「お願い?」

「いいかなぁ?」

そう言って、少女は少女に微笑んだ。

(壱)

東京某所。

小さな私鉄の駅が建っている。

改札口からすぐに右に折れた先、三本目の柱の陰に、一人の少女が立っていた。

女子校の制服らしいブレザーに身を包み、亜麻色の髪を大きな白いリボンで結んでいる。

低目の背、なだらかな肩、丸い顔と相まって、全体的に子供っぽい印象がある。

美人でも不美人でもない。まあ可愛らしい容貌なのだが、この人込みの中にいると、まるで目立てない感じだ。

時折、紫陽花色の瞳で腕時計を覗きながら、そわそわと視線を動かす。そんな仕草も何処か森の小動物じみて見える。

「媛子(ひめこ)」

靴音を響かせて現れたのは、古風な面持ちの黒いセーラー服姿の少女だ。

濡れ羽色の黒髪と、すらりと伸びた手足、制服の上からも判る豊かな胸。

未踏の成層圏の如き輝きを称えた藍色の瞳。

媛子と呼ばれた少女とは対照的に、道行く誰もが振り返り、見とれる美貌…何処かこの世のものではないような幻想的な雰囲気を纏っている。

「千華音(ちかね)ちゃん」

媛子が嬉しそうな声を上げて、パタパタと千華音へと駆け寄っていく。

まるでご主人を出迎える子犬のように。

「ごめんなさいね。遅くなって」

千華音が口を開く。

霊峰の空気さながらの凛と澄み切った声だ。

「そ、そうじゃないよ。私が早く来すぎちゃっただけで……」

モジモジと媛子が応える。

「ならいいけれど……行きましょう」

「う、うん」

二人は肩を並べて歩き出す。

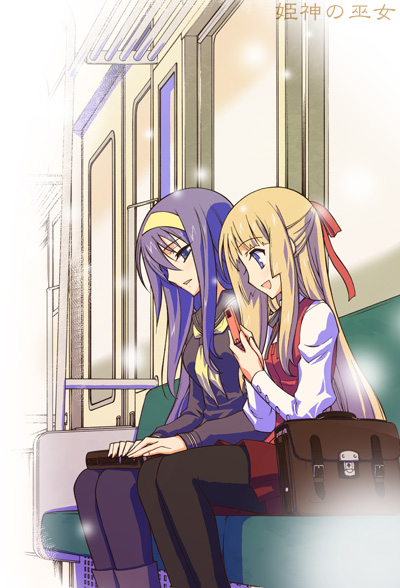

電車の中でも二人は他愛ないおしゃべりを続ける。

といっても話しかけるのは主に媛子の方だ。

学校で撮った写メのこと。

新発売のリップが高くて買えなかったこと。

クラスの女の子たちが星占いサイトの話題、今週のラッキーカラーの話で盛り上がったこと。

とりとめのないおしゃべりを、千華音は時折あいづちを挟みながらにこやかに聞いている。

「千華音ちゃんは何座生まれだっけ? 私もそのサイトを調べてきたんだよ」

得意気に携帯を取り出し、操作を始めるのを見て、千華音は言う。

「一緒でしょう? 私たち」

「あ、そ、そうだよねぇ」

媛子は恥ずかしさに頬を染めて俯く。

そんな媛子を見るたびに千華音はあるものを思い出す。

今はしゃいでいたかとおもうと、ちょっとしたことですぐにしょげかえってしまう。

くるくるとめまぐるしく変わる表情は、まるで———。

幼い頃、祖母の部屋にあった玩具——そう『万華鏡』という名前だった。

色とりどりに着色された細片たちが廻りながら様々な色彩や模様を形づくっていく。

にぎやかで、華やかで、そして———。

「それから? 何」

「え?」

「今日の運勢はどうなってるの? 私たちの」

「え、ええとね…あのね」

慌ててデータ画面を覗き始める。

万華鏡がまたくるくると回り出す。

そんな姿を見守りつつ、千華音は思う。

私たちは、周りからは、どう見えるのだろうかと。

はたから見ている分には、仲の良い姉妹か、長いつきあいの幼なじみのようにしか見えない。

誰が自分たちを見て思うだろう?

爽やかな笑顔も、弾む会話も、全て偽り。

ただのお芝居なのだと。

互いを殺し合うさだめの星の下に生まれた少女たちの束の間の『ままごと』なのだと。

本当になんなのだろう?

この奇妙な関係は———。

全てはあの日あの時…月光の下での誓いから始まったのだと。

(弐)

千華音と媛子は日本海に浮かぶ離れ小島、杜束(とつか)島生まれの少女である。

その杜束島には門外不出の伝承が伝えられていた。

島の中心に鎮座する神峰、美和山には大いなる祟り神、大蛇神(おおかみ)が封じられている。

封じられた祟り神が目覚めるとき、その怒りは山を揺るがし、海を割り、島を飲み込むと伝えられている。

恐るべき祟り神を鎮めるために行うのが、『御霊鎮め(みたましずめ)』の祭である。

島の一族の中で、ある時、同じ日、同じ時に、身体の何処かに証を持った二人の『御神娘』が生まれる。

大蛇神に選ばれし娘、『御神娘』の使命はただ一つ。

十五歳の誕生日から命を賭けて闘いあうこと。

そして、勝った『御神娘』は、敗れた『御神娘』の命を、十六歳の誕生日に、大蛇神に奉じ荒ぶる魂を鎮めなければならない。

その儀式の名を『奉天魂(ほうてんこん)』と言う。

この度、大蛇神に選ばれたのは、日之宮(ひのみや)家の娘、媛子と皇月(こうづき)家の娘、千華音であった。

二つの家は総力を上げて、娘に極秘の大特訓を施す。

『御神娘』の身体には人智を越えた大蛇神の力が分け与えられているが故に鍛えれば鍛えるほどにその力を増していく。

自家の娘が勝てば、家の者は晴れて島の支配階級である長老衆の一門と認められ、栄誉と特権を手に入れることができる。

皇月家の大特訓のかいあって千華音はめきめきと腕を上げていった。

十歳を超すころには、風の速さと、刃の鋭さを併せ持つ超一流の戦士へと成長した。

その手で『御神娘』を倒すことを心に誓いながら。

そして二人の十五歳の誕生日に、一つの事件が起こった。

『日之宮家』の『御神娘』、媛子が突然、島から姿を消したのだ。

この闘いにおけるタブーは二つしかない。

『島民以外の者に伝承の秘密を漏らすこと』

むやみに第三者を巻き込んで事件を大きくしてしまうこともこれに繋がる。

『十六歳の誕生日を前に、相手の『御神娘』を殺してしまうこと』

それ故に、いつの間にかだまし討ち、目くらまし、待ち伏せなどの策略を立てることが当たり前のことになっていた。

むしろ一年間でどれだけ相手にダメージを与えられるかが『御霊鎮めの儀』の勝負の分かれ目なのだ。

させはしない…と千華音も追って島を飛び出した。

高校生として転校を繰り返しつつ媛子を捜索、ついに東京の某高校に潜んでいることを突き詰めた。

喜び勇んで千華音は、夜の東京を走った。

物心が付いた頃からの標的。

肌を裂き、血を流し、その身に痛みと技を刻み込み、

燃える闘志と凍てつく冷徹さを心と頭に叩き込んで、

夜の月に、その姿を重ね、

瞼の裏に、その技を浮かべ、

焦がれるよう、滾らせるように、疼くように、ただひたすらに想ってきた。

心の中で、千の出会いと万の闘いを繰り広げてきた運命の相手に。

やっと……やっと会えるのだ。

待ちに待った出会いの予感に、千華音は胸が高鳴っていくのを感じる。

いけない———。

千華音は引っさげた太刀を握る手に強く力を込める。

鋼の堅さと、冷たさが千華音の心をひんやりと鎮めていく。

熱くなりすぎてはいけない。熱は力にもなるが、また隙にも繋がるのだから。

千華音は己に言い聞かせる。

私は夜空に浮かぶ月だ。

熱を持たない冴えた輝き。

それが私なのだと。

何千、何万回と繰り返してきた己への戒め。

ついに、夜の東京のあるビルの屋上で。

千華音は媛子の姿を捕らえたのだ。

それは異様な光景だった。

ビルの屋上に見える三つの人影。

床に倒れた媛子を見下ろすツインテールの髪型の娘と、セミロングでメガネの娘。

ツインテールが刃をちらつかせながらせせら笑っている。

メガネの娘が呆れたように首を振っている。おそらくツインテールの油断を諫めているのだろう。

媛子の制服のあちこちが切り裂かれ、下着と白い肌が覗いている。

その生地がうっすらと赤く染まっている。

あれは———日之宮の『御神娘』、媛子の血だ。

考える前に、思う前に千華音は奔っていた。

音も無く、気配も立てず、つむじ風のように二人に迫る。

必殺、必勝の間合いまで、十歩、五歩…。

「!?」

やっと二人が振り返る。

大きく床を蹴って、夜空へと飛び退る。

同時に、メガネの娘の手が翻り、銀光が次々と迸る。

メガネの娘が投げたのは忍びが使っていたと言われる『鏢(ひょう)』に似た刃物だ。

かなり投げづらいが、刃が目標に刺さらなくとも、その重さでダメージを与えることができる。

しかも、十数本の『鏢』を上、中、下に散らし、タイミングをずらして投げている。

これでは一つの『鏢』を避けても別の『鏢』に当たってしまうだろう。

最悪でもツインテールの娘が体勢を立て直す時間は稼げるはず…それを狙ったのだ。

息のあった良い連携だ。二人での闘いに成れているのだろう。

並の『使い手』、いや『手練れ』を相手にしても充分通じる技ではあった。

しかし、千華音は『御神娘』だ。

千華音は更に速さを増し、ツインテールの娘に肉薄する。

ツインテールの娘の手刀が唸る。

鋭く早い空気が焼け付くような一撃だ。

しかし、千華音は難なく身をかわす。

鍛え抜いたこの身には、そよ風に舞う羽根も同然、当たるはずもない。

千華音は体制の崩れたツインテールの手首を掴み、引き寄せる。

迫る『鏢』への楯としたのだ。

夜空にツインテールの娘の悲鳴が響く。

着地した千華音は無造作にツインテールの娘の手首を放す。

意識を失ったツインテールの娘が力なく床に崩れ落ちる。

身体の数カ所に『鏢』が当たったのだ、たとえ致命傷ではなくても、しばらくは立つことも叶うまい。

数メートル背後に着地したメガネの娘が『鏢』を構えている。

息づかいと殺気に剥き出しの感情を感じる。

圧倒的な力の差を前にした驚愕と畏れ…そして相棒を倒された怒り…だろうか。

千華音はゆっくりと振り返る。

夜の月がその美貌を照らし出す。

メガネの娘の表情が驚きに強張る。

「『み、御神娘様』……」

その手から『鏢』が床に墜ち、鈍い音を立てる。

やっと自分たちがどこの誰を相手にしているか判ったらしい。

「も、申し訳ございません。まさか…『皇月の御神娘様』とは思わず…お手向かいを」

メガネの娘が慌てて跪く。

この二人は皇月の家に仕える『九蛇卵(くだら)』だ。

探索や闇討ちなどの裏仕事を生業とした技能者で、何度か千華音の訓練の相手をしたこともあった。

だが千華音が命じていたのは。『日之宮の御神娘』の捜索のみ。決して手を出してはならないと厳命を下していた。

おそらくは、闘いを有利にしたい皇月家当主の密命か、手柄を立てたいこの二人の勇み足だろう。

この娘に手を出していいのは、十五年間、数多の地獄をくぐり抜けてきた自分だけだ。

髪の一筋、血の一滴まで『御神娘』の千華音のものなのだ。

それを———。

千華音の瞳が怒りに冴え冴えと輝く。

その威に打たれた、メガネの娘は顔を上げることすらできない。

その背が震えている。

千華音は手を振って、『立ち去れ』と合図する。

このような愚かな輩となど、口を聞くのも汚らわしい。一瞬でも早く、目の前から消え去って欲しかった。

「ぎ、御意」

メガネの娘は、弾かれるように飛び退るとツインテールの娘の身体を抱え、瞬く間に消え去っていく。

闘いの後始末は朝までに皇月の『九蛇卵』が片付けてくれる。

闘いは終わり、そして、静寂が訪れた。

ここにあるのは夜と月、そして対峙する二人の『御神娘』だけだ。

これで良い。これこそが私たちに相応しい舞台だ。

千華音は床に倒れ伏したままの媛子に向き直る。

そして、媛子に剣を突きつけて、胸のしるしを確認すると、容赦なく死の宣告を告げた。

「あなたを誰にも傷付けさせはしないわ。あなたは、私が殺す」

と———。

しかし、媛子は怯えもしなければ、抵抗もしなかった。

それどころか、千華音に『降参』してしまったのだ。

姫子は言った。

私を殺していい。その代わり、たった一つだけお願いがあると…。

「十六歳の誕生日まで、私と仲良くして欲しいの…」

千華音の眼が驚きに見開かれる。

あらゆる闘い方のパターン———それこそ、言い争いまでも含めて———を想定し、全ての対処法を考えてきた。

何があろうと、態勢は万全。

そう信じてきた千華音の意表を突く、あまりに意外な一言だったからだ。

この娘は、何を言っているのだ?

『御霊鎮めの儀』は遊びではない、島に生を受けし者に架せられた絶対の宿命だ。

たとえ、闘いを恐れて逃げ出したところで無駄だ。

一族と長老衆がそれを許すはずがない。

いや、島の神代の掟がそれを許さない。

どう見ても千華音の油断を誘うための罠だ。

なんて見え透いた小細工を——。

千華音の心に立った驚きのさざ波が収まっていく。

「あなた…どう言うつもりなの?」

千華音は媛子の胸元に突きつけた剣にゆっくりと力を込めていく。

磨き上げられた刃の切っ先が白く軟らかい肌に押しつけられ、真っ赤な血の玉が浮かび上がる。

「まさか、そんな嘘で私を欺けるとでも思っているのでは無いでしょうね?」

殺しはしない。決して殺さない。今は。

でも、これ以上ふざけたことを言うなら…。

相応しい罰を、耐え難い苦痛と辱めを与えてやることに、なんの躊躇いもない。

たとえば一生消えない傷を刻むことも。

心を粉微塵に打ち砕くことも。

意地も誇りも放り出したくなるような、そんな非道なやり口とて、千華音は教え込まれているのだから。

炎の気迫と刃の殺気を込めた千華音の眼光が、媛子の瞳を見据える。

歴戦の勇士だろうが、闇に生きる獣だろうがこの威と鋭に耐えられる者などいない。

隠しおおせるものなら隠してみるがいい。

しかし、媛子はゆっくりと頭を振る。

「ホントだよ」

その瞳にあるのは、相変わらずの憧憬と切望の輝きだ。

まるで、吹き荒れる死の嵐の中でさえ、さざ波一つ立てない水鏡のように。

流石の千華音も絶句するしかない。

不可避の絶望が目の前に迫って来ているというのに、どうしてこの娘はこんな風に無邪気に笑えるのだろう?

沈黙する千華音をよそに、媛子の唇は明るく言葉を紡ぎ続ける。

「じゃあ、こういうのはどうかな?」

「……?」

「あなたがいやだって思ったらいつでもやめていいよ。その時は私のこと好きにしていい」

「!!」

「お家の人たちは私から頼むから…ね、それならいいよね? だから」

媛子は千華音の顔を見上げ、

「あなたは私の一番大切な人になって下さい」

媛子の瞳には、千華音と夜空の月だけが映っていた。

そして、千華音は———。

「それでね、千華音ちゃん」

媛子の言葉が千華音を現実へと引き戻す。

朝の小鳥の囀りのように快く耳に響く声。

千華音はふと思う。

このままずっと耳を傾けているのも楽しいだろう……。

しかし、そう言うわけにもいかない。

「媛子」

「え?」

「話の続きは降りてからにしましょう」

「あ!!」

我に返った媛子が慌てて駅名を確認する。

前にも媛子が話に夢中になって、目的の駅を乗り過ごしかけたことがあったのだ。

チケットを無駄にしたらまた媛子はしょげてしまうだろうから。

二人は慌てて駆け出した。

(三)

二十分後、二人は目的の映画館にいた。

映画は禁断の恋に苦しむ恋人たちのラブロマンスだ。

残念ながらあまり人気作ではないようで、ミニシアターでしか上映していない。

ただ媛子が好きかも知れないと思ってチケットを取ったのだ。

そう言えば、媛子と二人で初めて出かけたのもこんな悲恋映画だった。

そう、あの時は———。

千華音は頭の中で反芻する。

媛子との初めての『お付き合い』———。

正直、退屈で退屈でたまらなかった。

主人公とヒロインが結ばれようが、引き裂かれようが、それがなんだと言うのか?

その後のラウンジでの口にした菓子———媛子はスイーツと呼んでいた———も。

観覧車から街の夜景を眺めたのも。

確かに千華音にとって、初めての体験だった。

でも、ただそれだけのことだ。

千華音にとっては、壁を眺め、砂を噛み、崖っぷちに立っているのと大差ない。

媛子は、これがフツーの女子高生の遊びなのだと言っていたけれど、千華音にはなんの刺激も無い、無駄な行為としか思えなかった。

帰り道で嬉しそうにニコニコしている媛子がとても信じられない。

だから、その帰り道で、繁華街の夜道で、千華音は媛子に問いかけてみた。

「ねえ、一つ聞いていいかしら?」

「何?」

「こんなことして、何が楽しいの?」

媛子は不思議そうに小首をかしげる。

そんなことを聞かれるとは夢にも思っていなかったとでも言うように。

「楽しいよ」

媛子は等々と語り始めた。

あの島にはこんな風に遊べるような所なんてなんにもなかった。その上、私はしるしがあって、よその家の子と遊んだりもできなかったから。

だからずっとやりたかった。

お出かけするために待ち合わせしたり、放課後に寄り道して遊んだり、お泊まりしていろんなこと話したりとか、

そう言うのずっとずうっとね、憧れてたの。

ベットに入ったとき、

その日にあったいいことを思い出して、

明日に会えるいいことを空想して。

ウキウキして、ドキドキして、ワクワクして、だからね…。

「ああ楽しかった。明日も楽しみだなって。

そう思えたらどんなにいいだろうって」

と媛子は笑った。

千華音の眉が微かに曇る。

そんな理由なのか? と。

『私の一番大事な人』になる、とはそういうことだったのか。

なんて、下らないんだろう。

千華音は媛子の申し出を受けた。

『御霊鎮めの儀』ヘ向けての闘い。

その決着が、この程度の代償で済むなら安いものだと思ったことはたしかだ。

しかし、本当の理由は、千華音の能力に及ぶべくもない筈の、こんな幼そうな娘の中に、千華音には無い、異質な『何か』を感じとったからだ。

たとえば千華音の力は、鋭く研ぎ澄まされた抜き身の刃だ。

激しく撃ち合い、火花を散らし、最後には切り裂く。

それが今まで千華音が接してきた『相手』に感じた力であった。

しかし媛子のそれは違った。

それはふうわりと柔らかく、形も色も持たないものだ。むくむくと形を変えながら、まとわりついて離れない。無理に例えるならとてつもなく重い綿か何かのような、そんなものだ。

千華音はその力の源にほんの少し興味がわいたのだ。

鍛錬と言う言葉からはもっとも遠い。白くて柔らかいぷにっとした身体の奥には何が潜んでいるのか?

だからあえて媛子の提案に乗ったのだ。

そうでなければ、自分の血と炎と痛みに血塗られた十五年は、何のためにあったのか判らなくなってしまうから。

でも、その正体が媛子の言うものなのだとしたら、十六歳の誕生日までわざわざ付き合う気にはなれない。

無言の千華音に、尚も媛子は語りかける。

「……千華音ちゃんは、楽しくなかった?」

「ええ。少しも」

千華音は容赦なく言い放つ。

わざわざ嘘を付いてまで機嫌を取る気にもなれなかったのだ。

だいたいこの『ちゃん』なんてなれなれしい呼び方も疳に障る。

おまけに『御神娘』とも思えないほどにもたもたして鈍くさい。今日も何もないところで二回も躓いていた。

媛子は哀しげに睫を伏せる。

「……ごめんなさい……。

下調べとか、もっと上手にできたらよかったのに……本当にごめんなさい。」

叱られた子犬みたいに潮垂れながら、ボソボソと言い訳を繰り返す。

ああ、まただ。

何度目のごめんなさいだろう。

思わず舌打ちの一つも浴びせてやりたくたくなる。

「でも次はもっと頑張るから」

そう言って媛子は微笑む。

しかし、冷え切った千華音の心には微かなさざ波すら立つ気配はない。

無駄なのに…そんな風に媚びたって…と思うだけだ。

もう『力の正体』などどうでもいい。こんな遊びは何時終わらせても構わない。

そう、今すぐにでも。

千華音は適当な狩場を物色する。

たとえばあの人気のない路地はどうだろう? 丁度あの立て看板かビールケースの陰にでも引き込んで……。

それも良いかもしれない。

千華音が決意と殺意を、その爪先に注ぎ込む。風が吹くように、水が流れるように、ごく自然に。

その時、媛子が腕を組んで来た。

「千華音ちゃん、あれ!」

その指さした先にあったのは、小さなゲームセンター。

その店頭にはプリクラの筐体があった。

「最後にあれ、やっていこうよ。ね」

そう言って媛子は有無を言わせぬ勢いで、千華音をぐいぐいと引っ張っていく。

毒気を抜かれた形で千華音も付いていく。

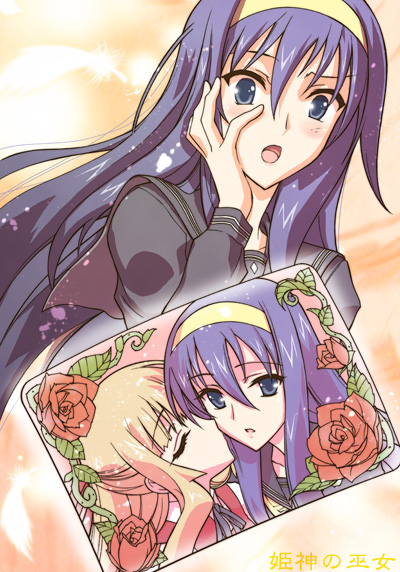

二人は筐体の中に入り込む。

「ええとね、ここを見るんだよ」

媛子がカメラの位置を指先で指し示す。

それにしても狭い。

「フレームは何がいいかなぁ? 薔薇?

ウサギ? それとも…」

千華音は媛子の言葉を遮るように薔薇のフレームを指さす。

「何だかドキドキするね」

頬を上気させた媛子が千華音に話しかけるが、千華音は何も応えない。

ただ早く終わればいいのにと思っていた。

その時———。

媛子が千華音の身体を強く抱き寄せ、

千華音の頬に、キスをした。

「!!」

フラッシュの閃光が二人を照らす。

千華音は……。

「……何?」

惚けた眼で媛子を見る。

「何?」

「え、な、何って……?」

「今のはなんなの?」

千華音の指先がその頬に触れる。

千華音の様子に気付いた媛子が、慌てて両手を振って否定する。

「私も初めてで…みんなでフレームに治まるためにこうやってくっつくんだって。

あとね、クラスの娘たちもふざけて抱き合ったりとか、キスしたりとか普通にやっているから。大丈夫かなって思ったんだけど」

そう言いつつも当の媛子も、頬を真っ赤に上気させている。

「……普通?」

これが普通なのか? 千華音にはまるで理解できない。

「ご、ごめんね。き、気持ち悪かったよね」

媛子の謝罪は、千華音の耳には届いたが、その心には降りては来なかった。

千華音の意識は、自らの胸の奥で『弾けたモノ』にだけ向けられていた。

媛子のキスで『弾け』た時、千華音の中で『何か』が生まれた。

それは小さな小さな、塵のような欠片だ。

ほんの少し眼を離しただけで、簡単に見失ってしまうほどに。

形も、色も、温度も無い、もやもやと、淡々と、頼りなさげに浮いてる一片の雲のようなものだ。

それでもそれは、確かにそこにあった。

千華音が生まれてこのかた只の一度も感じたことのない———快とも不快ともつかない———不可思議な感覚だった。

千華音という寒々と輝く月に、はっきりと刻みつけられたのだ。

その『何か』は、熾火のように千華音の胸をチリリと焦がし、治りかけた傷口のようにムズムズと疼かせた。

その後のことは千華音はよく覚えてはいない。

何を話し、何を約束し、何時別れたのか。

何一つ思い出せない

ただ、その夜———。

千華音は媛子にプレゼントされたプリ帳にプリクラのシールを貼り、眠ってしまうその時まで見つめ続けていた。

始めはただの気の迷いにちがいない思った。こんな不確かなものは、すぐに忘れてしまうだろうと。

しかし、夜が明けても。

次の日も、その次の日も、

千華音の中から、『何か』が消えることは無かった。

(四)

その次の媛子と千華音の『お付き合い』も一度目と大差ない内容だった。

媛子の段取りはあいかわらず悪く、ネイルサロンのお試しコーナーで容器をひっくり返してしまい、手作りのサンドイッチと紅茶もやたらと甘ったるく、正直口にできる代物ではなくて———。

千華音はやはり呆れ反り、苦笑するしかなかった。

「ご、ごめんね……変なお弁当で……でも……あの」

力なく口ごもってしまう媛子に千華音は言う。

「もういいわ……帰りに何処かで食べていきましょう」

「……うん」

ますますしょげかえる媛子を見ているうちに、千華音は———千華音の唇は、つるりと滑り出すように言葉を紡ぎ出した。

「今度は私が作ってみようかしら」

「本当?」

媛子が嬉しそうに、顔を上げる。

その時———。

千華音の中の『何か』が光と、熱を放つ。

それは前の時よりほんの少し、熱く、明るくなっている……そんな気がした。

そして———。

その後も二人の『お付き合い』は続いた。

そのたびに、千華音の中の『何か』は少しずつ

形を変え、大きく、眩しく、温かくなっていった。

雨の日に同じコートを被って走る時。

カラオケでデュエットを楽しむ時。

買い物で腕を組んで歩く時。

指を絆創膏だらけにしてまでお弁当をつくってきた時……。

『何か』は大きくなる。

心地よさと、鈍い疼きを伴ったまま、大きく。大きく。

ドン!!

映画の爆発シーンの轟音が、千華音を過去から現実の世界へと引き戻す。

映画もすでにクライマックス。

紅蓮の炎の中で、愛し合う二人が強く強く抱き合う。

千華音にとって映画の中身にさしたる興味はない。媛子が喜んでくれればそれでいいのだから。

媛子好みのシーンを覚えて、上手くあいづちを打てる程度に理解しておけばいいだけだ。

その時、千華音の指先に熱い何かがそっと触れる。

感極まって感動の涙を浮かべた媛子が、千華音の手を握り締めているのだ。

ほんのり温かく、しっとり柔らかい指の腹の感触が、肌を通して伝わってくる。

千華音の胸がトクンと鳴る。

そして『何か』がまた大きくなる。

(五)

映画やお芝居を観たあとは、二人はオープンカフェでティータイムを楽しむ。

懐が寂しいときは自然公園やベンチで自前のお茶会を始める。

資金的には媛子家と日之宮家が二人をバックアップしているが、二人が私的に遊ぶ金まで無制限に保証するわけにはいかないのだ。

媛子はまだ興奮冷めやらぬ様子で、さっきの映画のクライマックスを語っている。

運命に引き裂かれた恋人たちをよほど気に入ったようだ。

千華音はそんな媛子を温かい眼差しで見守っている。

傾き始めた西日の赤に、媛子の髪が栄える。本当に綺麗だ。

最初は作り物の西洋人形(ビスクドール)のように見えて、不快感すら感じていたのに。

髪だけじゃない。

始めは煩わしいだけだった口調が、苛つくだけだった行動の拙さが、

何もかもが素晴らしく、護ってやりたくなるほどに愛おしく思えてきている。

本当に不思議だ。

「だからね私思ったの。あの二人って何だか私たちみたいだなって」

「私たち?」

「うん。どうしようもない運命を背負っているのに惹かれあう二人。似てるよね」

そうね……とあいづちを打ちつつも千華音は思う。

あの映画の主人公とヒロイン、二人の恋人たちは、似ているけれど違うものだ。

だって私たちは……。

私たちは……。

千華音の中で、『何か』が大きくなる。

眩い輝きと、鈍い疼き。

予想以上の衝撃に、千華音は思わず俯いてしまう

「千華音ちゃん?」

媛子が心配そうに千華音の顔をのぞき込む。

「少し、考え事をしていたの」

「考え事?」

「ねぇ、媛子。あなたが最初に言っていた『一番大切な人』ってどういうことなの?」

ずっと前から疑問に思っていたことなのだ。

ただの遊び仲間というわけでもないし、ドキドキしたいならそれは、たとえばクラスの男の子相手のことだろうし。

なのにどうして私なのか……と。

「うん……そう……だよね」

媛子はまた少し考え込む。

媛子の言葉は、まるで織物を織るようだ。時に柄も編み目もぐちゃぐちゃになってしまうけれど、懸命に真摯に大切なことを紡ぎ出そうとしているのよくが判る。

「でも、私、十六歳の誕生日になったらお別れしなくちゃいけないでしょ? 絶対。そんなこと、相談なんてとってもできないし……だからって隠してニコニコしてるのも、あんまり楽しくないし、相手にも悪いよね。

だから、やりたくても、なかなかやれなくて、どうしたらいいのかなあってずっと迷ってた。でも、ある時ね、思ったの。もしかしたら、『御神娘』のヒトなら頼んでもいいんじゃないかなって。事情も判ってもらえるし、闘わなくてもすむならその人の役にも立てるし」

「だから……私なのね」

「私ね、毎晩ベットで神様にお祈りしてたの。日之宮家の未来も『御神娘』の名誉も、命だっていりません。たったひとつのお願いを叶えてくださいって。そしたらね、神様がちゃんとお願いを聞いてくれたの」

媛子は歌うように語り続ける。

私が想像してたより何倍も何倍も綺麗で、とってもとっても格好良くて。長い手足。つやつやの髪。羨ましいくらい大きなバスト。真っ白くて柔らかい肌と。

それで———。

「凄く凄く優しい……千華音ちゃんと」

「優しい? 私が?」

想像もしていなかった予想外の一言に千華音は驚く。

今まで、周囲の人間たちに強さや気高さを称えられたことは何度もあった。

しかし、優しいなどと評されたことは只の一度も無かったのだ。

「私が媛子を助けたからなの?」

確かに『九蛇卵』から助けはしたけれど———あれは。

「ちょっと違うかな?」と媛子は言う。

それはカッコイイの方で。お姫様を助け出しに来た騎士様みたいで大好きだけど。

「だって千華音ちゃんはこんな私の身勝手なお願い聞いてくれてるんだよ。だから千華音ちゃんは、世界で一番優しい。お父様より、お母様より、神様より、私に優しいの」

そう言って、媛子は笑った。

(六)

「ここでいいよ」

媛子の住む部屋、木造二階建ての小さなアパートの前に二人は立っていた。

時刻は夜の八時半、塾帰りの小学生だって遊び歩いていそうな時間だけれど、明日も早いから……という媛子にあわせることにしたのだ。

何度も送って来たことはあるが、千華音は媛子の部屋に上がったことはない。

「ホントはね、お茶とか飲んでいって欲しいんだけど……散らかってて恥ずかしいから……」

媛子はそう言って恥ずかしそうに眼を伏せていた。

初めて聞いた時は、なんでいちいち断るのかが不思議だった。私が興味を持つとでも思っているのか? ……と。

千華音の部屋からしてそうだ。

あるのは制服と無地のカーテンとほんの少しの着替え。

『日之宮家の御神娘』を見つけ出すための拠点に過ぎなかったのだから。

「じゃあね……おやすみなさい。千華音ちゃん」

「おやすみなさい。媛子」

踵を返し、歩き出す。

千華音の耳に階段を登るリズミカルな足音が響く。

その時———、

「あの、千華音ちゃん」

「何?」

蛍光灯のうす蒼い光を背に、千華音が媛子を振り返る。

「あの……。あのね……今日も楽しかったよ。とっても」

媛子の言葉に、千華音も微笑みで応える。

媛子は満足そうに手を振ると、今度こそ自分の部屋に飛び込んでいった。

駅から外れた裏通り、立体交差の通路を千華音が歩いている。

消えかけた電灯が照らすだけの、人気のない薄暗い通りだ。

高架線の上を、快速電車が走り抜けていく。

耳障りな騒音。

鼻につく排ガスの匂い。

毒々しいまでに華やかなネオン。

この街に来たばかりの頃、千華音は何時も思っていた。

なんてけばけばしくて騒々しい街だろう。

華やかな思い出など何一つ無いけれど、これだけは故郷の方がましだ。日之宮家の『御神娘』を見つけ出し、捕らえたら、すぐにでも離れたい……と。

なのに、今は———。

ここは騒音と、排ガス、ネオンの街で。

何一つ変わってとはいない筈なのに、何故か好ましさを覚え始めている。

きっと———。

あの子が嬉しそうに笑う街だから……。

陸橋の上を電車が走り抜けていく。

その瞬間———。

千華音の背筋にゾクリと背筋に電撃のような戦慄が疾る。

ゴッと風が吹き付けてくる。

何かいる!? 闇の中に、何かが!?

思うよりも前に、千華音の身体は動いていた。

その身が踊るように廻り、迫り来る銀の閃光を叩き落とす。

銀光のチンと乾いた音が響く

アスファルトの歩道に転がったそれを見てみれば、髪ほどに細く、鋼よりも固い針だ。

『鏢(ひょう)』よりも遙かに扱いにくく、九蛇卵の中ですらめったに使うものはいないが、効果は絶大である。

常人なら自分に何が起こったか気付くことすら無く、命を奪われているだろう。

千華音はそれを叩き落としたのだ。黒髪の一振りで。

千華音はゆっくりと闇の中を振り返る。

その視線の先には、陰そのものを切り取ったような黒い影があった。

黒い神祇官の装束。

顔を覆っているのは朱色で逆三角形、蛇を模した木彫り面だ。

神祇官と千華音が対峙する。

「さすがは皇月の『御神娘』……『九頭蛇(くとうだ)』にも匹敵する……いや、それ以上の手練れと聞いてはいたが……」

陰の男が蛇の面を外す。

異様な風体からは想像も付かない端正な顔立ちの少年だ。

だが、まるで弱々しい感じはない。

その瞳の奥底には射抜くような輝き。

まるでのど元に槍の切っ先を向けられているかのような気分になってくる。

千年の歳をえた老獪な魔人のような。

無邪気に秋茜(とんぼ)を追う童のような。

底知れぬ混沌の輝きを秘めた眼。

千華音は想う。

とうてい好きにはなれそうにもない。とても嫌な瞳だ———と。

杜束島を治める長老衆、『九頭蛇』の血を引く少年。

二人の『御神娘』の闘いを見守る調停者、『御観留(おみと)め役』に選ばれし少年。

近江和双磨(おうみわそうま)だ。

(七)

「つまらないお戯れを」

「いや、申し訳ない」

双麿がヒラヒラと手を振る。

「いかな『御観留め役』とは言えども、『御神娘』のどちらにも肩入れしてはならぬ。戦いはあくまで『御神娘』の一族によってのみ成されるべし。そのはずですが?」

「判っている。判っているよ。それが神代の昔からの掟だとも……ただ」

そう言って双磨は髪をかき上げる。

「少し気になったんだよ。すこうしね」

「何が……でございますか?」

「使命である『御霊鎮め』の儀を忘れ、つまらぬままごとに現を抜かしているのでは無いか……とね?」

千華音の眉が不快感に曇る。

「お言葉を返すようですが、日之宮家の『御神娘』との決着はもうすでに付いています」

『御霊鎮めの儀』の『奉天魂』で、媛子を大蛇神(おおかみ)さまに捧げる。そう二人で決めたのだから。

「それは判る……でも例えば縛り上げて閉じこめておいても同じことだ……そうじゃないかい?」

「その場合、『御神娘』の奪還に『日之宮家』が動き、争いが起こることになります。私は争いを恐れなどは致しませんが、しかし、無駄に一門の血を流したくはない……と、『日之宮家の御神娘』が申しますゆえ」

「だからお遊びに付き合っていると?」

「はい」

「しかしね、犬猫だって、三日も飼えば情もうつる……と言うよ」

「私も選ばれし皇月家の『御神娘』にございます」

双磨の眼差しが千華音の瞳を捕らえる。

射抜くように鋭く、押しつぶすように重々しい———、並の人間なら、いや、腕利きの『九蛇卵』のものさえひと睨みで気死(きし)できるほどの、強大な威圧感。

千華音の背にビリリと寒けが走る。

やっぱり、イヤな眼だ。

それは、千華音の眼差しと似てはいるが、何処か異質なものだ。

千華音の瞳を獲物を狙う狩人の眼差しとするなら、双磨のそれは、鷹狩りを楽しむ貴族のそれだ。

追いつめた小動物を前に舌なめずりをする蛇さながらに、獲物をなぶる旨味を感性の舌先で転がし、味わっているかのようだ。

どこからどう喰ってやろうか……と。

しかし、千華音も負けてはいない。

あらん限りの意志の力で受け止め、睨み返す。

千華音は皇月家の『御神娘』なのだ。

たとえ島を統べる『九頭蛇』だろうと、『御観留め役』だろうと、

『運命(さだめ)』以外の何物にも屈したりはしない。

負けてはいけないのだ。そうでなければ……ここで引くようでは命と誇りを賭けた闘いに勝てるはずもないのだ。

不可思議な静寂の中、二人の眼差しと眼差しが切り結ぶ。

これは意志と意志の激突。魂の位を賭けた無形無音のつばぜり合いだ。

永劫にも似た一瞬が流れ———。

ふっと双磨の口元に笑みが浮かぶ。

一瞬前までの凄みなど、微塵も感じさせない無邪気な、子供っぽい笑みで。

二人の鍔迫り合いは終わった。

千華音は軽い低迷を感じていた。

それはまるで、千里を駆けたかのような徒労感であった。

魂の火花は、心の流血でもあったのだ。

前髪を揺らし、双磨が頭を振る。

「さすがは、皇月家の『御神娘』。中々に豪気だ」

「……」

「正直言うとね、オレはどっちが勝ってもかまいやしないのさ。『御霊鎮めの儀』さえ果たせるのならね」

「……」

「まあ、どちらかといえば君に勝って欲しいかな?」

双磨はそう言って、品定めでもするかのように千華音の顔をまじまじとのぞき込む。

「あのちんくしゃに比べれば、君の方がまだましじゃなあいか。どうせなら、島の未来のためにより優良な子孫を残すべきだ」

勝ち残った『御神娘』にはもう一つの役目がある。

それは、『九那登(くなど)』———。

『御観留め役』の男と結ばれ、その子を宿すこと。

『奉天魂』の最後を締めくくる一種の神前婚である。

千華音の表情は変わらない。眉一本動かすことはない。

しかし、その心は何故かざわめいた。

その時、双磨の掌がすうっと千華音の胸元へと伸びて、その豊かな胸を掴んだ。

磨きに磨き上げた千華音の五感の警戒線を、どう越えるでも無く一瞬にして破ってきたのだ。

あまりに無造作で、無感情で、赤子が手を伸ばすように、枯葉が舞い落ちるように、あまりにも自然で。

そこにはどんな意識の欠片も無かった。

敵意も、悪意も、おそらくは肉欲という名の興味さえも———。

それ故に、越えられたのだ。

魂の鍔迫り合いの果てに生まれた綻びを。

「!?」

「君だってそう思うだろう? ね?」

双磨の掌が生き物のように蠢く。

刹那的な快楽を求めるケモノの掌だ。

千華音の頬と身体の奥がカッと熱くなる。

千華音の身体を激しく駆けめぐる背筋も凍る怖気と、痺れるような憤怒と、泥土にでもまみれたような屈辱感と。

動物的で生理的な———快感———。

これはあの不可思議な『何か』の放つ熱ではない。もっと真っ直ぐな、激しいものだ。

双磨が口にしているのは全て当然のこと。島に生を受けしものの『運命(さだめ)』だ。

島の娘たちの誰もが喜んで己を差し出すだろう。

受け入れるのに何の躊躇いもない。

それでも、やはり心はざわめき。波立つ。

たとえ、いつか手折られるための花だったとしても。

これは人の掌か?

媛子と同じ地に生を受けたものの掌か?

いっそ毒蛇にでも這わせた方がまだましだ。と何故想うのか?

どうして、穢されたなどと———。

千華音の指先が無意識に何かを求めて動く。この掌を斬る剣を。

いっそ、己の胸すらも切り落としてしまいたい。

熱を持たぬ月に亀裂が入る音を。

あとほんの一押しで、亀裂は破れて、その奥に渦巻くもの。煮えたぎる溶岩にも似た灼熱の怒りが轟々と溢れ出してくる。

理性も、理屈も、呑み込み、焼き滅ぼすような怒りだ。

その時、千華音の胸から双磨の掌が離れた。

それは、ほんの数瞬の出来事、思春期の悪童じみた戯れでしかない。

しかし、千華音にとっては十五年の生の中でのどんな責め苦よりも長く、おぞましく、苦々しい数瞬だった。

そんな千華音の苛立ちなど、まるで意に介する風もなく双磨は話を続ける。

「だからね……君はもう一度、きちんと決めておいた方がいい」

「決める……とは?」

「決まってるじゃあないか……覚悟だ。心の有りようだよ」

千華音(わたし)の心?

心などとうに決まっている。確かにそう伝えたはずなのに。

千華音が抗議のために口を開こうとしたとき、

双磨は口を開いた。

「今の君と来たら、まるで女だよ……」

オンナ?

その低い、小さな呟きは千華音の胸に、その奥に凝(こご)った『何か』に突き刺さった。

私が? 女?

私は、皇月家の『御神娘』で。

大蛇神の名の下に殺し合うもので。

人であることも、まして少女であることなど、始めからかなぐり捨てているのに。

その私が———?

風が吹き、双磨の姿はかき消えた。

今度こそ誰もいなくなった高架下で、千華音は一人立ち尽くしていた。

千華音の魂が己に問いかける。

私は、なんなのか……と……。

その胸は焼け付くように痛み続けた。

罪の証である焼き印のように。

何時までも。何時までも。

(八)

翌日———。

千華音は都会の雑踏の中を彷徨っていた。

その脳裏に浮かんでは消えていく三つのこと。

己に課せられた鋼の使命と———、

双磨の言葉と———、

そして媛子の笑顔だ———。

学校に足を運んでは見たものの、とても授業どころではなく、仮病を使って飛び出して来てしまった。

千華音の胸が疼く。

この胸の奥に凝った『何か』が疼くのだ。

会いたい———と悲鳴を上げるのだ。

媛子とは会う約束をしている。

午後六時、いつもの待ち合わせ場所だ。

でも、こんな気持ちを抱えたまま、どうやって会えばいいのだろう?

双磨の言うとおり、心の有り様を決めるためには———、千華音は見極めなければいけない。

心を惑わし悩ませるもの。

この胸の奥で輝き、疼き続ける『何か』の正体を。

でも、どうやって……。

何も判らないままに、歩き続ける千華音はあるブティックのショウウインドーの前で、ふと足を止めてしまう。

そこに飾ってあった白いワンピースが目にとまったのだ。

朝顔をあしらった柄がとても美しい。

千華音は思う。

あの柄は媛子に似合うかしら?

でも少し肌の露出が多いし……あの子はきっとこう言うわね。

「大人っぽすぎて似合わないよ……駄目だよ」

簡単には手が出せない値段だけれど、でも二人で見に来るだけだっていい。試着を試すだけでもきっと喜んでくれるから。

そんな思いに浸っていた千華音は、突然我に返る。

違う……こんな事を考えている場合じゃない。

そんなことは判っている。

なのに、最近はいつの間にかこんな事ばかり考えている。

ショッピングモールのベンチに。

アイス専門店の新商品に。

朝まで二人で歌ったカラオケボックスの看板に。

一人バスを待つ茶髪の女子高生に。

この街に溢れるありとあらゆるものに、いる筈のない媛子の影を探してしまうのだ。

謎めいた戸惑いを抱いたまま、千華音は彷徨う。

違う……私は……。

ふと気付けば、千華音はいつもの待ち合わせ場所———駅に向かって歩いていた。

千華音の脳裏に天恵の如くある考えが閃く。

そうだ。

いったんここを離れてみよう。

この街には、媛子と過ごした時間で溢れかえっているから。

どこへ行こうか?

一度杜束島に帰ってみるのもいい。

島の空を仰いで、島の潮風を浴びて、島の日射しに包まれて……。

こんな気持ちも、媛子の面影も、きっとこの街が見せる幻なのだ。

そうすればきっと私は……。

あるべき筈の私に、皇月家の『御神娘』に戻ることができる。

千華音は改札をくぐり、ホームへと急ぐ。

この決意が揺らがないうちに、未練に足を縛られないように。

それでも、千華音の眼は探し求めてしまう。

いつもの場所にポツンと立つ小さな影を。

上り線のホーム、東京側から三番目の柱。

迷子になりやすい彼女のための指定席。

そこに———。

媛子が立っていた。

どうしてここに媛子が?

今はまだ昼前で、待ち合わせの時間まで、まだ六時間以上あるというのに。

ふと顔を上げた媛子が、千華音に気付く。

「千華音ちゃん?」

「……媛子」

こうして、いつもの場所で、二人が対峙する。

「何を……しているの?」

問いかける千華音に媛子は応える。

今日は学校がテストで午後の授業がない。

その分、バイトの予定を入れていたのだが、店の急な都合でキャンセルになってしまったのだ。

時間が空いてしまったけれど、千華音はまだ授業中だろうし、自分の都合で呼び出しのメールを送るわけにもいかない。

だから———。

「だから待っていたの?」

「うん」

一秒でも早く会いたかったから、媛子はそう言ってくるりと回って見る。

髪に結んだリボンは藤色だった。

「これね、今日のラッキーカラーなんだよ」

「ラッキー……カラー」

まだまだあるんだよと、靴下のワンポイントと、携帯に結んだ小熊のストラップ……。

「思わぬ出会いがある……って今朝の占いに出てたから。沢山の藤色でまとめて来たの」

「……。」

「信じてよかった」

おどけたように、感謝と手を合わせる。

千華音は感じていた。

これは、他愛ない『おまじない』で。

でもそこには確かに込められている。千に一つ、万に一つの『運命(さだめ)』を信じる強い想い。

千華音に会いたい……と。

「どうしたの?」

媛子がそんな千華音の表情に、戸惑い小首をかしげる。

「あ、そうか。千華音ちゃん、別の予定とかあるんだよね」

「え?」

「あ、もちろんそっちが先でいいよ。私のことなら気にしないでね。私、こうしてもう会えちゃったんだから、それでいいよ。六時間くらいへっちゃらだよ」と媛子は言う。

「もしね、都合が悪くなったりしたら私のケータイにね……」

千華音の指先が、そっと媛子の口元を押される。

「予定なんて、何も無いわ」

「本当?」

花が咲くように媛子が笑う。

千華音に抗える筈も無かった。

(九)

そして———。

車両が三両しか無い都内のローカル線。

その座席に二人は並んで座っていた。

通勤ラッシュの時間帯を外れているせいか殆ど乗客の姿はない。

ローカル線の終着駅に、媛子が行きたがっていたケーキ屋があるのだ。

窓の外に流れる景色を眺めながら、千華音は思う。

ファッション。スイーツ。ガールズトーク。etc……。

十五年間、ただの一度も関心を抱いたことなど無かった女の子の当たり前。

それをあの媛子が気付かせてくれたのだ。

千華音の肩にとんと何かが当たる。

媛子が千華音の肩にもたれかかって来ているのだ。

それにしても、なんて寝顔だろう。

春の午後に微睡む子猫のように。

母の胸に抱かれた幼子のように。

安堵に満ちた、ただ純粋で無垢な幸福だけに包まれている。

千華音はふと思う。

媛子は千華音が裏切ることなど万に一つも無いと、信じているのだろうか?

いや、裏切りにはならない。

媛子は言った。

イヤになったら何時でも『一番大事な人』をやめていいと。

この白く柔らかいのど元に、微かに上下する薄い胸に、この指先が習い覚えた技を、繰り出すだけでいいのに。

ほんの一瞬で、この娘の陽気な囀りなど、いとも簡単にとめてしまえる。

私は、何故そうしないのだろう?

『御霊鎮め』の儀のその時まで、生かしておけばいいだけの相手を。

これ以上、『御観留め役』に蔑まれなくてすむ。

鬱々と思い悩むこともなくなる。

黴くさい少女趣味にまみれたごっこ遊びに付き合う必要などどこにもないのだから。

思い出せ。

この娘は、日之宮家の『御神娘』。

我ら皇月家の宿敵なのだ。

こんなもの罠に決まっている。

全ては私を油断させ、隙を伺うための誘い。

判っている。騙されやしない。

判っているのに。

甘い寝息が。

しなやかな肌触りの髪が。

芳しい残り香が。

制服越しに伝わってくる肌の温もりが。

千華音の心を千々にかき乱していく。

>

>

一体何時からだろう?

これは嘘で。お芝居で。きっと罠なのだ。

そうやって自分自身に言い聞かせるようになってしまったのは?

どんどん鼓動が高鳴っていく。

千華音の胸が、熱くなる。

胸の奥の奥で凝っている何かが、鼓動のリズムに乗って、熾(おこ)り続けている。

刻に赤く、刻に白く、

熱く、熱く、どんな炎より熱く。

いけない。と千華音は思う

落ち着いて。心を静めて。今すぐに。

でないと、きっと……。

きっと、この娘を起こしてしまう。

気付かれてしまう。

気付かれる? 何に?

千華音の右手が挙がる。

指先が震える。

刃の林に囲まれた時も、極寒の滝壺に叩き込まれたときも、ただの一度も震えたことなどなかったのに。

私は、———戦いの技を叩き込んだこの指で———皇月千華音はこの娘をどうしたいの?

壊したいの?

抱き寄せたいの?

この娘は、日之宮媛子は。

一体、なんなの?

この子は私のなんなのだろう?

それは———。

脳裏に浮かぶのは、いつか見たありきたりの映画。

敵同士の間に生まれる許されざる恋の物語。

そう思った瞬間。

ガタンと音を立てて車体が揺れた。

媛子の身体が、大きく揺れ千華音の胸に飛び込んできた。

千華音が思わず媛子を抱きとめる。

その時———。

胸の奥に凝っていた『何か』が、はじけた。

あの夜のゲームセンターから、媛子に抱き寄せられ、頬に口づけを受けたその瞬間と、今が。

それは極光(オーロラ)の如き輝きとなって千華音の心を覆い尽くした。

任務に凍てついていた不毛の凍土に、水が沸き、緑が茂り、花が咲き乱れていく。

甘き香りと薔薇色の輝きに満たされた、楽園に変わったのだ。

「媛子……」

千華音は呟く。

そうか———。

同じことなのね……二人で見たあの映画と。

憧れでもなく。

愛情でもなく。

まして、友情なんかではあるはずがない。

私は、この娘を———媛子を———。

強く抱き寄せて肌を重ね合わせて、思いのたけを伝えて、唇を味わって。

そして———。

そして?

何を考えているの!?

そんなこと、あるはずがない。

だって———

この子も、私も、女の子なのに。

生まれたばかりの甘美な夢は、あっという間に砕け散り、千華音は現実の世界へと引きずり戻された。

ここはローカル線の車両の中で。

いつか来る『奉天魂』の刻までの、つかの間のお遊戯で、隣にいるのは、この手にかけるはずの生け贄で、つかの間の逢瀬すら許されない少女なのだ。

あの『御観留め役』は言った。

「今の君と来たらまるで女だ」

確かに千華音は、一人の恋をする女だ。

しかも女の子に恋をする女の子なんだ……と……。

だから穢(けが)されたと思ったのだ。

誇りとか、純血とか、貞操だけの話しではない

……秘めたこの想い……千華音自身ですら気付いていなかった思いを掴まれたように感じたからだ。

なんて苦々しい。

なんて甘ったるい。

なんて禍々しい。

なんて神々しい。

なんて輝かしい。

なんて儚い。

そうだ———。

恋というのは。

行うのもではなくて。

始めるものでもなくて。

詠いながら。

酔いながら。

悶えながら。

絡め取られて。

締め上げられて。

底の底の底———歓喜に満ち溢れた黄泉の國の最下層にまで。

こうして墜ちていくんだ。

それはゴールなんかじゃなくて。

連なる鉄鎖のように、どこまでも連なった苦しみのはじまり。

千華音は思い知らされていた。

子犬のような、小鳥のような、悪魔のようなこの娘を……日之宮媛子を……。

抱き寄せることも。

突き放すことも。

今の自分には、決してできないのだということを。

戸惑う女騎士と、眠り姫を乗せたまま、列車は走り続ける。

喉かな午後の日射しと、咲き誇る花の中を、いつまでも、どこまでも———。

(十)

そこは、闇の住処だった。

夜よりも暗く、泥よりも重々しく。日の光も、月明かりも、星の輝きでさえも届くことはない。

あらゆる外光から途絶した部屋だった。

灯りらしき灯りは、部屋の中空に吊された瑠璃光の淡い輝き。それだけであった。

その灯りが照らすものは。

幾重にもしめ縄で取り巻かれた、その中心に誰かが鎮座している気配があった。

それは、七歳前後の童女だった。

一見するとまるで人形のように見える。

十二単を思わせる着物も、結い上げられた日本髪も、陶器のような真っ白い肌も、底なしの穴のような、その黒い瞳も。

何もかもが人形じみている。

ただ唇だけが血でも吸ったかのように生々しく、禍々しいまでに朱い。

その傍らに控えるのは、やはり蛇の面を被った女神祇官だ。

その前に控える九つの影。

巌の如き巨躯の持ち主がいる。

猫のような矮躯の者がいる。

その中心に座しているのは、双磨である。

彼らこそが島を束ねる長老衆から選ばれた『御観留め役』の者たち『九頭蛇』だ。

童女が蛇面の女神祇官を差し招く。

恭しく跪いた蛇の面の女神祇官の耳元に口を寄せ、何事かを囁いた。

「は。確かに」

蛇の面の女神祇官は、九頭蛇たちに向き直る。

「九頭蛇の者どもよ。霊句子(たまくし)様のご神託を承った。心して聞くがよい」

決して大きくはないが、威厳に満ちた神々しい響き、遙か天上の彼方から降りてくるような、重々しい声だ。

「ははっ」

雷に打たれたかの如く九頭蛇たちがひれ伏す。

「大蛇神の御霊(みたま)がざわめいておられると。杜束島の災いを打ち払い、子孫万代いや栄えに栄えさせるための『御霊鎮めの儀』、万が一にも過ちがあってはならぬ。

九頭蛇のものよ。しかと心せよ。島に生きとし生ける者は、その髪一筋から血の一滴まで大蛇神様への捧げ者じゃ。

『御神娘』の心持ち。

『御観留め役』の勤め。

『奉天魂』の始末。

どれかが毛ほども狂っても、我が杜束島の滅びの元となるぞ。よいな」

「は……」

九つの影が一斉に平伏する。

『御霊鎮め』の日。

二人の十六歳の誕生日まで、あと108日。

お楽しみに。